70�`74�̐l�̈��

70�Έȏ�ɂȂ�ƁA����҈�Â̑ΏۂɂȂ�܂��B�����̋敪�ɂ���ĕ��S�������Ⴂ�܂��B

70�ɂȂ����Ƃ�

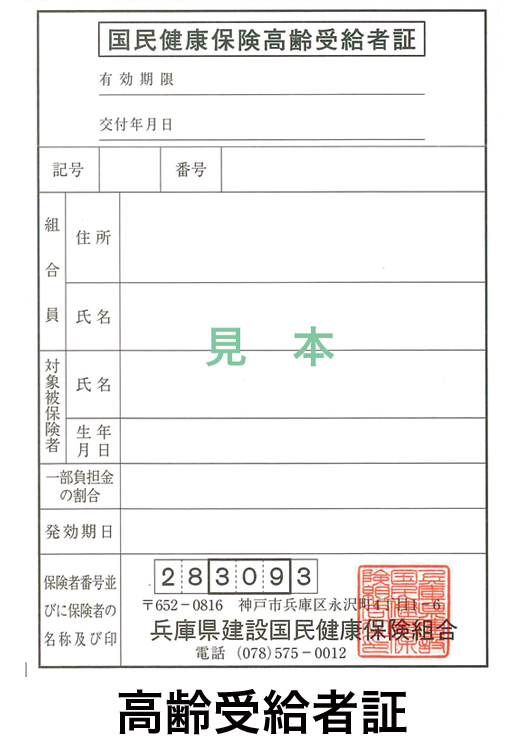

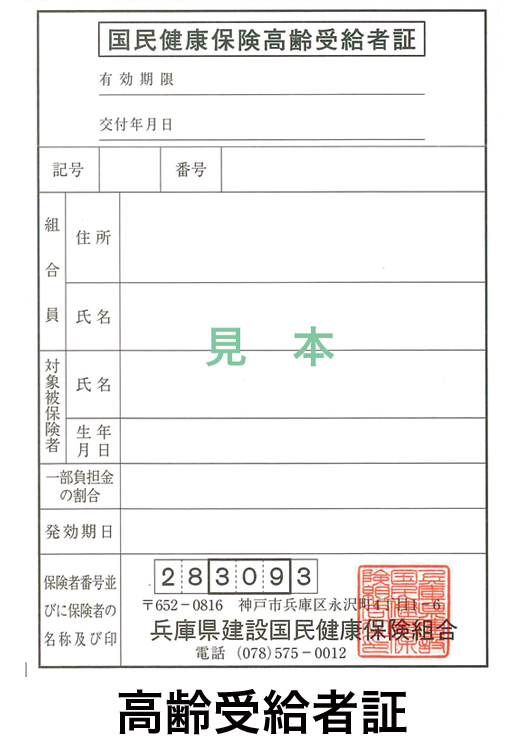

�@70�ɂȂ�a�����̗����P���i�P�����܂�̕��͂��̌��j����ꕔ���S���̊������L�ڂ����u����ҏv����t���܂��B

�@�u����ҏv�̕��S�����̔���ɕK�v�ȏ������́A�}�C�i���o�[���x�𗘗p���ďƉ�E�擾���܂��B�Ȃ��A���������擾�ł��Ȃ��ꍇ�́A�u�����i��j�ېŏؖ����v�̒�o�����肢�������܂��B

70����74�̐l�Ɂu����ҏv����t���܂�

�i���j�}�C�i�ی����Ƃ́A���N�ی��̗��p�o�^�����Ă���}�C�i���o�[�J�[�h�ł��B

�@��Ë@�֓��̑����Ŏx�����ꕔ���S������\���������̂ŁA

��f����Ƃ��́u���i�m�F���v�܂��́u�}�C�i�ی��i���j�v�Ɓu����ҏv����������ɒ��Ă��������B

�@��Ë@�֓��́u����ҏv�ň�Ô�̕��S�������m�F���܂��B

�u�}�C�i�ی��i���j�v�Ŏ�f�̍ۂɂ́u����ҏv�͕̒s�v�ƂȂ�܂����A�@��̕s����ŁA�u�}�C�i�ی��i���j�v�����p�ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA��f�̍ۂɂ́u����ҏv�y�сu���i���̂��m�点�i�}�C�i�|�[�^���̎��i����ʂ��j�v�����������������B

�u����ҏv�͖��N�W���ɍX�V���܂�

�@�u����ҏv�ɋL�ڂ���ꕔ���S���̊����́A�O�N�̏����Ŕ��肷�邽�߁A�}�C�i���o�[���x�𗘗p���ďƉ�E�擾���܂��B�i�������̎擾�ɂ��Ă� [70�ɂȂ����Ƃ�] �Q�Ɓj

75�ɂȂ��

�@75�ɂȂ�ƁA�����I�Ɍ��ݍ��ۂ̎��i���Ȃ��Ȃ�A�s���{���P�ʂŐݗ������u�L��A���v���^�c����

�u�������҈�Ð��x�v�Ɏ��i���ڂ�܂��B

�܂��A���̏�Q������65�Έȏ�̐l���F�����������ΏۂƂȂ�܂��B

| ���g������75�ɂȂ�Ɓc |

�����ɉƑ��̕������ݍ��ۂ̎��i��r�����܂��B

�Ƒ��̕��͂��Z���̎s�����ʼn����葱�����K�v�ł��B

�g�����̎葱���y�сA�g�����ƉƑ��́u���i�m�F���v�܂��́u���i���̂��m�点�v�Ɓu����ҏv�̕ԋp�͕s�v�ł��B

|

| ���Ƒ���75�ɂȂ�Ɓc�c |

�a�����̗����Ɍ��ݍ��ۂ̎��i��r�����܂��B

�u���i�m�F���v�܂��́u���i���̂��m�点�v�Ɓu����ҏv�̕ԋp�͕s�v�ł��B

�g�����Ƃ��̑��̉Ƒ��͌��ݍ��ۂɌp�����ĉ������܂��B

|

70����74�̐l�̎��ȕ��S���x�z�i���z�j

�i���j�}�C�i�ی����Ƃ́A���N�ی��̗��p�o�^�����Ă���}�C�i���o�[�J�[�h�ł��B

�@��Ô�̕��S�����x�z�����Ƃ��A�\���ɂ�蒴�������̕����߂������܂��B

| �ꕔ���S���� |

�����敪 |

�K�p�敪 |

���ȕ��S���x�z�i���z�j |

| �ʉ@�l |

����

�i���@�܂ށj |

| 3�� |

�ېŏ���690���~�ȏ� |

������݇V |

252,600�~+�i�����-842,000�~�j�~1��

��2 [140,100�~]

|

| �ېŏ���380���~�ȏ� |

������݇U |

167,400�~+�i�����558,000�~�j�~1��

��2 [93,000�~]

|

| �ېŏ���145���~�ȏ� |

������݇T |

80,100�~+�i�����-267,000�~�j�~1��

��2 [44,400�~]

|

2��

|

��ʏ����� |

18,000�~

��1 [�N�ԏ��144,000�~]

|

57,600�~

��2 [44,400�~]

|

| �Ꮚ����II |

8,000�~ |

24,600�~ |

| �Ꮚ����I |

8,000�~ |

15,000�~ |

��1�c �x���ΏۂƂȂ�A�\�����K�v�ȏꍇ�́A�x���\���̂��m�点�𑗕t���܂��B���e���m�F�̏�A�\�����Ă��������B

�Ȃ��A�v�Z���ԓ��ɉ����ی��̕ύX�Ȃǂ������ꍇ�ɂ́A���ݍ��ۂ݂̂ł͎����I�ɋ��z���Z�o�ł��܂���̂ŁA�x���\���̂��m�点�𑗕t�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B

��2�c 12�����ȓ��ɂS��ȏ㍂�z�×{��̎x������ꍇ�i�����Y���j�̂S��ڈȍ~�̌��x�z�ł��B

�Ȃ��A�ی��҂��ς�����ꍇ��������Ă���u���сv�ɕύX���������ꍇ�ɂ́A�͒ʎZ����܂���B

| �� �� �� �� �� |

���ݍ��ۂ�70�Έȏ�̉����ґS�������ꂼ��Z���ʼnېŏ���145���~�����̐l |

| �� �� �� �� II |

���ݍ��ۂ̉����ґS�����Z���Ŕ�ېł̐l |

| �� �� �� �� I |

���ݍ��ۂ̉����ґS�����Z���Ŕ�ېłŁA���̐��т̏���������ȉ��̐l |

| �� |

���@�̐H����͔�ی��҂����z�i�W�����S�z�j�S���A�c��͌��ݍ��ۂ����S���܂��B |

| �� |

�}�C�i�ی��i���j���������̏ꍇ

��Ë@�֓��Ń}�C�i�ی��i���j�𗘗p���Ď�f����ƁA��Ô�̎x���������ꂼ��̈�Ë@�֓��i���@�E�ʉ@�ʁj�Ŏ��ȕ��S���x�z�܂łƂȂ�܂��B |

| �� |

�}�C�i�ی��i���j���������łȂ��ꍇ

�I�����C�����i�m�F�ɂ�葋���ł̖{�l���ӂŁA�x���������ȕ��S���x�z�܂łƂȂ�܂��B�������A�I�����C�����i�m�F�����{���Ă��Ȃ���Ë@�֓��A�u���x�z�K�p�F��v�A�u���x�z�K�p�E�W�����S�z���z�F��v�̒����Ƃ߂�ꂽ�ꍇ�ɂ͌�t�\���葱�������Ă��������B�i��ʏ����ҁE�ېŏ������z690���~�ȏ�̐��тɑ�����l�͍���ҏ̒Ŏ��ȕ��S���x�z�܂łɂȂ�܂��̂ŁA�u���x�z�K�p�F��v�̔��s�͂ł��܂���B�j |

| �� |

70�Έȏ��70�Ζ����̎x�����v�z�����э��Z�̑ΏۂƂȂ�A���x�z��

70�Ζ����̎��ȕ��S���x�z���K�p����܂��B |

75�̒a�����̎��ȕ��S���x�z�i����[�u�j

�@���̓r����75�̒a�������}���A�u�������҈�Ð��x�v�Ɉڍs����l�̎��ȕ��S���x�z��75�̒a�����Ɍ���u70����74�̐l�̎��ȕ��S���x�z�v�̔��z�ɂȂ�܂��B

![���Ɍ����ݍ������N�ی��g�� ���ݎY�Ƃɏ]������g�����ƉƑ��̌��N����邽�߂̕ی��g���ł�](../share/images/title.gif)